【福祉医療マネジメント研究科】ウェルビーイング社会デザイン研究学会春季学会開催!

2025年3月23日(日)、13:00~17:00に、ウェルビーイング社会デザイン研究学会の春季学会が本郷キャンパスB503、B504教室で開催されました。今回のテーマは「福祉医療マネジメントの将来」です。学会のプログラムは以下の通りです。

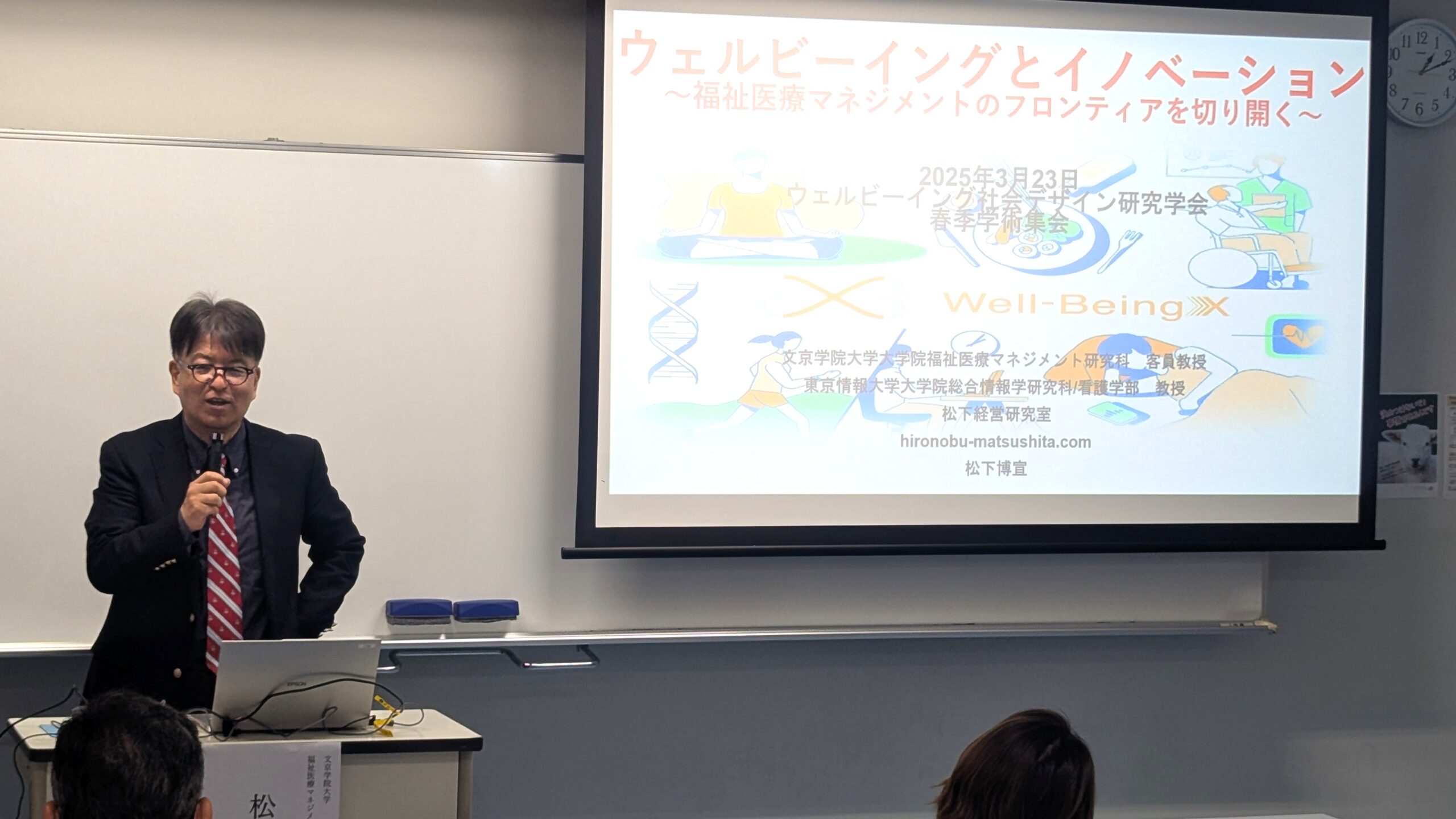

基調講演

基調講演は、松下博宣先生(福祉医療マネジメント研究科 特任教授)によって行われました。講演のテーマは「ウェルビーイングとイノベーション~福祉医療マネジメントのフロンティアを切り開く~」です。

松下先生はまず、「ウェルビーイング」の定義について触れました。かつては、WHO(世界保健機関)によって「身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態」と定義されていましたが、現在では「個人および社会が経験するポジティブな状態」とされています。近年では、福祉学、経営学、医学、理工学など、様々な分野でウェルビーイングについて研究が進められています。

次に、「イノベーション」について説明されました。イノベーションとは、「新しい価値を生み出し、社会や市場に変化をもたらすプロセスや成果」を指し、技術革新に限らず、新しい製品やサービス、ビジネスモデルなどにも関連します。松下先生は、「職場でのポジティブな経験やウェルビーイングが創造性やイノベーションに繋がる」といった研究成果を紹介しました。

さらに、福祉医療分野におけるウェルビーイングは、治す(キュア)、支える(ケア)、防ぐ(予防)、**伸ばす(ヘルス・プロモーション)という連続線のなかで捉えられ、これらが福祉医療の統合ケアの必要性を生んでいると述べられました。

福祉医療分野の現状と課題

しかし、この状況には「危機」と「機会」が共存しています。特に高齢者の増加に伴い、福祉・介護・医療分野への依存が高まるため、労働需要は増加します。これに対して、労働供給は増えにくく、人手不足が深刻化することが予測されています。他の国に先駆けてノウハウ、データが集積されつつある「医療福祉マネジメントの実験国家ニッポン」において、AI/データサイエンスの活用や自動化/ロボティクス、多職種連携/セクター間連携等とのコラボレーションによってイノベーションを創発する可能性を示されました。

米国の事例

米国のウェルビーイング分野では、既存の病院や福祉システム以外にも、治す、支える、防ぐ、伸ばすという複合したセグメントで多様なベンチャー企業、非営利組織が急成長しています。Virta Health、Wealthy、Hornor、Take Papa、Iris Healthcare、Wider Circle、Silvernest、Amava、Pelotonなどです。これらのウェルビーイング系新興組織は、オンライン/AIを活用したコミュニティ/プラットフォームを構築しつつあり、伝統的な病院、保険会社、福祉施設、介護システムと共存共栄路線を歩んでいます。経営スタイルは、素早く失敗して、俊敏に学ぶ(Fail fast, learn fast)という点で共通しています。日本の福祉医療サービス分野で起業する際にも大いに参考になります。

まとめ

松下先生は講演の最後に、「実験国家ニッポンの福祉医療マネジメントには広大なウェルビーイングのフロンティアが広がっている。創意工夫を凝らして、このフロンティアを開拓しよう!」と述べ、参加者に大きな刺激を与えました。この講演を通じて、参加者はウェルビーイングとイノベーションの重要性を改めて認識し、元気をもらうことができたことでしょう。

社会人院生による学会運営

今回、社会人大学院生の皆さんが事務局を担ってくださいました。忙しい仕事の合間に、学会の準備や運営に尽力していただき、心より感謝申し上げます。学会終了後の懇親会では、参加者が交流や議論を深め、楽しい時間を過ごしました。また、次回の秋季学会も予定しています。学外の方も参加・発表が可能なオープンな学会ですので、ぜひご参加ください。

福祉医療マネジメント研究科

鳥羽 美香